![civilisations.jpg]()

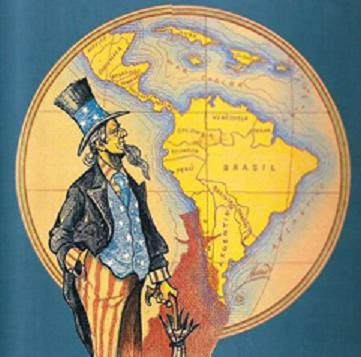

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2003

"Le choc des civilisations" de Samuel Huntington

Conférence de Metz - Samedi 27.09.03

Présentation d’un ouvrage de géopolitique : HUNTINGTON (Samuel P.), Le Choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 1997.

Avec le souvenir ému de Robert Keil

Introduction.

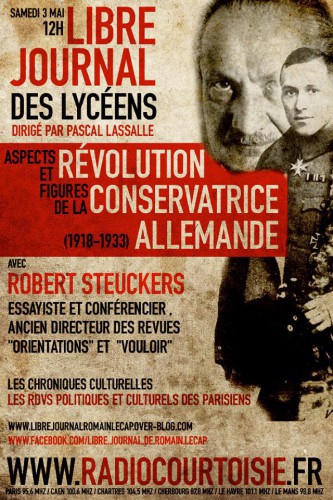

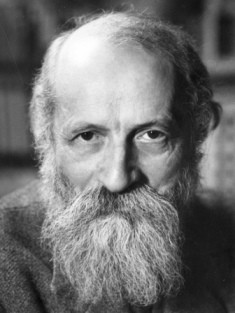

Identification de l’auteur : Samuel P. Huntington est professeur à l’Université de Harvard. Il dirige le John M. Olin Institute for Strategic Studies. Il a été expert auprès du Conseil national américain de sécurité (N.S.C.) sous l’administration Carter (1977-1981). Par ailleurs, il est le fondateur et l’un des directeurs de la revue Foreign Policy. Il s’agit donc d’un personnage important au sein de l’ « école de géopolitique » américaine. Et il n’est pas négligeable de signaler que son livre a été salué par deux autres théoriciens américains de renom :

- Zbigniew Brzezinski, lui-même conseiller du président des Etats-Unis de 1977 à 1981, expert au Center for Strategic and International Studies, professeur à l’université Johns Hopkins de Baltimore et auteur notamment du Grand Echiquier paru en 1997.

- Henry Kissinger, conseiller en matière de sécurité nationale et ministre-secrétaire d’Etat (à partir de 1973) sous les présidents R. Nixon (1969-1974) et G. Ford (1974-1977). Henry Kissinger a publié récemment La Nouvelle Puissance Américaine.

Avant de rentrer dans une explication plus approfondie des grands thèmes développés par Huntington dans chacun des chapitres de son ouvrage, il est nécessaire de retracer brièvement sa genèse et les objectifs poursuivis par son auteur.

Le livre est issu d’une réflexion amorcée par Huntington dans un article publié durant l’été 1993 dans la revue Foreign Affairs. Cet article s’intitulait The Clash of Civilizations ? et était rédigé sous forme d’hypothèse : Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont-ils en passe de devenir la donnée de base de la politique globale ? Selon les éditeurs de la revue, cet article a suscité des réactions et des commentaires en provenance de tous les continents. A tel point que Huntington, afin de répondre à ses laudateurs comme à ses détracteurs, a approfondi sa réflexion et a couché sous forme de thèse cette fois-ci, une nouvelle grille de lecture des relations internationales dans le livre constituant l’objet de notre conférence. Il a été publié pour la première fois en 1996 par Simon et Schuster sous le titre : The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Il a été traduit en français dès 1997 chez Odile Jacob. Cette œuvre est plus intéressante que celle publiée par Brzezinski car elle témoigne d’une véritable recherche et n’hésite pas à se référer à des auteurs importants comme Toynbee- Spengler - Braudel - De Maistre. En substance, le professeur Huntington y affirme :

« Le monde d’après la guerre froide comporte sept ou huit grandes civilisations. Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations entre Etats. Les pays les plus importants dans le monde sont surtout issus de civilisations différentes. Les conflits locaux qui ont le plus de chance de provoquer des guerres élargies ont lieu entre groupes et Etats issus de différentes civilisations. La forme fondamentale que prend le développement économique et politique diffère dans chaque civilisation. Les problèmes internationaux les plus importants tiennent aux différences entre civilisations. L’Occident n’est plus désormais le seul à être puissant. La politique internationale est devenue multipolaire et multicivilisationnelle. »

L’objectif poursuivi par Samuel Huntington est avant tout de donner aux dirigeants politiques américains et pourquoi pas européens une nouvelle grille de lecture des relations internationales. Certains ont accusé Huntington de théoriser et de justifier dans son ouvrage la confrontation entre les Etats-Unis et le reste du monde, bref d’adopter une logique ouvertement belliciste. Nous pensons que cet avis est erroné si nous nous en tenons au texte réel d’Huntington. La réflexion de Huntington n’est pas le fruit de son imagination, elle s’appuie sur des faits concrets. Huntington constate ainsi le déclin de l’Occident et l’émergence de nouveaux pôles de puissance aux intérêts divergents. Sa logique n’est donc pas offensive mais plutôt défensive. Ce livre résonne comme un signal d’alarme à l’adresse de la classe dirigeante occidentale : si vous ne tenez pas compte de cette nouvelle réalité qu’est l’émergence des autres civilisations, le triomphe de notre civilisation risque bientôt de n’être plus qu’un souvenir d’ici quelques dizaines d’années. N’en doutons pas, la thèse de Huntington est destinée à constituer un paradigme, un modèle permettant de décrypter la réalité confuse en matière de politique internationale. Son livre est à ce titre truffé de concepts opératifs réutilisables dans l’interprétation de nombreux événements politiques, concepts que je tenterai de dégager au cours de cette conférence. A la doctrine Truman qui a dominé toute la période de la guerre froide, doit succéder la doctrine Huntington. Huntington précise toutefois que, comme toute théorie des relations internationales, sa doctrine n’est pas infaillible. Elle ne saurait rendre compte de tous les événements politiques d’importance survenus après la guerre froide. Toutefois, elle permet d’en expliquer une majorité et c’est en cela qu’il estime sa théorie plus valide que les autres.

Chapitre premier : Le nouvel âge de la politique globale.

Dans son chapitre premier, Huntington passe en revue toutes les théories survenues après la guerre froide afin de donner de nouveaux repères aux géopolitologues. Il analyse leurs qualités et leurs défauts à la lumière d’une règle simple mais efficace. En géopolitique, une théorie est semblable à une carte topographique. Plus une carte est détaillée, plus elle reflète la réalité mais l’abondance d’informations représentées la rend d’autant plus compliquée à lire. Au contraire, une carte simplifiée n’indiquant que les axes principaux de communication se lit plus aisément à l’instar d’une théorie plus englobante des faits politiques permettant d’apporter une réflexion d’ensemble sur la réalité internationale. Toutefois, si elle est trop simplifiée, la carte risque de perdre le voyageur tout comme une théorie trop abstraite qui contribuerait moins à interpréter les faits qu’à enfermer l’analyste dans une logique trop réductrice. L’auteur ne veut donc pêcher ni par excès de détails, ni par simplification outrancière des événements internationaux.

A la lumière de ces critères de qualité, il n’est pas inutile de développer brièvement les quelques théories qu’Huntington entend dépasser.

Un seul et même monde : euphorie et harmonie : La fin de la guerre froide a pu sembler signifier la fin des conflits importants et l’émergence d’un monde relativement harmonieux. La formulation de ce modèle la plus connue est celle de Francis Fukuyama, qui a avancé la thèse de « la fin de l’histoire ». Selon Fukuyama, nous pourrions la définir en ces termes : « Nous avons atteint le terme de l’évolution idéologique de l’humanité et de l’universalisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme définitive de gouvernement. » L’avenir ne sera pas fait de grands combats exaltés au nom d’idées ; il sera plutôt consacré à la résolution de problèmes techniques et économiques concrets. Au vu et au su du nombre de conflits qui ont éclaté après la fin de la guerre froide, Huntington déclare que la réalité jure trop avec cette théorie pour qu’elle puisse nous servir de repère.

Deux mondes : « eux » et « nous » : Quoi de plus facile au sortir de la guerre froide que de diviser le monde en deux entités bien distinctes ! Division qui se prête admirablement bien à tous les manichéismes. Ainsi certains ont eu coutume de diviser le monde entre le Nord et le Sud, c’est-à-dire, entre les pays modernes, développés et les pays traditionnels, sous-développés ou en voie de développement. D’autres préfèrent à cette séparation matérielle, une séparation culturelle entre l’Occident et l’Orient. Huntington réfute la validité tout comme l’utilité de cette division en terme géopolitique. Il est effectivement improbable que l’on vit un jour apparaître une coalition des pays sous-développés désireuse de faire la guerre aux « capitalistes du Nord ». De même la division culturelle entre Occident et Orient relève plus de nos propres fantasmes que d’une réalité bien établie. Autant l’unicité de l’Occident peut-elle être partiellement prouvée en matière économique, politique et culturelle [même s’il est douloureux pour nous Européens de le reconnaître]. A ce sujet, nous renvoyons nos auditeurs à l’ouvrage d’Alexandre Zinoviev : L’Occidentisme. Autant la réalité orientale est multiple. Quoi de plus différentes entre elles constate Huntington que les sociétés hindoues, musulmanes ou encore chinoises. Cette théorie est donc caduque car elle caricature trop la réalité.

Cent quatre-vingt-quatre Etats environ : D’après la théorie « réaliste » des relations internationales, les Etats sont les acteurs majeurs, et même les seuls importants dans les affaires mondiales. Pour assurer leur survie et leur sécurité, les Etats s’efforcent immanquablement de maximiser leur puissance. Si un Etat constate qu’un autre est en train d’accroître sa puissance et peut donc devenir une menace potentielle, il s’efforce de protéger sa sécurité en accroissant sa propre puissance et/ou en s’alliant à d’autres Etats. Ces hypothèses permettent de prédire les intérêts et les actions des cent quatre-vingts quatre Etats environ qui existent dans le monde d’après la guerre froide. Ce paradigme étatique donne une image bien plus réaliste et opératoire de la politique globale que les paradigmes unitaire et binaire. Pour autant, ses limites sont importantes. Il suppose en effet que tous les Etats perçoivent de la même façon leurs intérêts et agissent de la même façon. Cette théorie ne saurait donc expliquer pourquoi le Canada ne s’arme pas afin de résister à une invasion potentielle des Etats-Unis. Elle ne saurait non plus expliquer pourquoi les pays européens ont décidé de se réunir en une entité politique plus large. Huntington constate que les valeurs, la culture et les institutions influencent grandement la façon dont les Etats définissent leurs intérêts. Des Etats qui ont une culture et des institutions similaires ont des intérêts communs. Des Etats démocratiques ont des points communs avec d’autres Etats démocratiques.

Un pur chaos : L’affaiblissement des Etats et, dans certains cas, leur échec accréditent une quatrième image, celle d’un monde réduit à l’anarchie. Ce paradigme s’appuie « sur le déclin de l’autorité gouvernementale, l’explosion de certains Etats, l’intensification des conflits tribaux, ethniques et religieux, l’émergence de mafias criminelles internationales, le fait que les réfugiés se comptent par dizaines de millions, la prolifération des armes de destruction massive, nucléaires ou autres, l’expansion du terrorisme, la persistance des massacres et des nettoyages ethniques. » Comme le paradigme étatique, le paradigme chaotique est proche de la réalité. Il donne une vision imagée et précise d’une bonne partie de ce qui se produit effectivement dans le monde. Cependant, ce paradigme n’est pas opératoire ; on ne saurait effectivement prendre de décision politique rationnelle si l’on considère que le monde fonctionne comme un pur chaos. Le monde s’il devient de plus en plus chaotique, ne va pas sans un certain ordre, celui des civilisations !

Chapitre II : Les civilisations hier et aujourd’hui.

Encore faut-il s’entendre sur la définition d’une civilisation. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le concept de « civilisation » servait à désigner toute société évoluée, notamment en terme matériel et institutionnel par opposition aux sociétés dites « barbares ». Ce n’est évidemment pas le sens que prend le terme « civilisation » dans l’ouvrage d’Huntington. Il n’étudie pas « la civilisation » comprise dans un sens universaliste. Il critique même cette conception purement occidentale à certains passages du livre. Au contraire, il étudie « les civilisations » caractérisées selon lui par divers éléments :

- Premièrement, une civilisation est une entité culturelle. Parmi les éléments culturels clés qui définissent une civilisation, Huntington dénombre le sang, la langue, la religion, la manière de vivre. Il constate que de tous les éléments objectifs qui définissent une civilisation, le plus important est en général la religion. Beaucoup de civilisations se sont identifiées au cours de l’histoire avec les grandes religions du monde. Au contraire, des populations faisant partie de la même ethnie et ayant la même langue, mais pas la même religion, peuvent s’opposer, comme c’est le cas au Liban, en ex-Yougoslavie et dans le subcontinent indien.

- Deuxièmement, les civilisations sont englobantes, c’est-à-dire qu’aucune de leurs composantes ne peut être comprise sans référence à la civilisation qui les embrasse. Pour reprendre les termes de Toynbee, « les civilisations englobent sans être englobées par les autres ». Une civilisation est ainsi le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d’identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Les civilisations sont les plus gros « nous » et elles s’opposent à tous les autres « eux ».

- Troisièmement, Huntington constate que les civilisations sont mortelles mais qu’elles sont des réalités d’une extrême longue durée. Les Empires naissent et meurent, les gouvernements vont et viennent, les civilisations restent et survivent aux aléas politiques, sociaux, économiques et même idéologiques.

- Enfin, puisqu’une civilisation est une entité culturelle, elle ne revêt pas de fonctions politiques telles que maintenir l’ordre, dire le droit, collecter les impôts, mener des guerres, négocier des traités, etc. Seul le Japon est à la fois une civilisation et un Etat tandis que la Chine est une civilisation qui se veut être un Etat. Nous rajouterons que dans les cercles de Synergies Européennes, nous affirmons que l’Eurosibérie est une civilisation qui doit être un Etat !

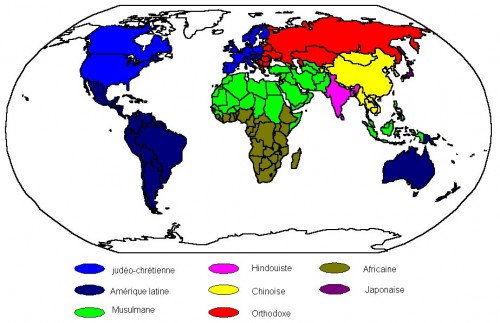

Enfin, après avoir donné sa définition de ce qu’est une civilisation, Huntington dénombre sept grandes civilisations contemporaines (ou plutôt six et demi) :

- La civilisation chinoise qui daterait au moins de 1500 av. J.-C., voire de mille ans plus tôt.

- La civilisation japonaise, dérivée de la civilisation chinoise et apparue entre 100 et 400 ap. J.C.

- La civilisation hindoue depuis 1500 av. J.C.

- La civilisation musulmane, née dans la péninsule arabique au VIIe siècle ap. J.C., elle s’est étendue en Afrique du Nord, en Espagne, et à l’est, en Asie centrale, dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. En conséquence de quoi, on distingue au sein de l’Islam plusieurs cultures ou sous-civilisations : l’arabe, la turque, la perse et la malaisienne.

- La civilisation occidentale dont Huntington date l’apparition à 700-800 ap. J.C. L’Occident regroupe l’Europe, l’Amérique du Nord et les autres pays peuplés d’Européens, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

- L’Amérique latine qui possède des caractéristiques propres suite à une évolution différente. Huntington parle d’une culture corporatiste et autoritaire différente de la démocratie occidentale. L’Europe et l’Amérique du Nord ont subi les effets de la Réforme et ont combiné culture catholique et culture protestante. Historiquement, l’Amérique latine a seulement été catholique. Enfin, la civilisation d’Amérique latine inclut des cultures indigènes, lesquelles n’existaient pas en Europe et ont été éliminées en Amérique du Nord.

- La civilisation africaine, si possible. Huntington émet l’hypothèse que l’Afrique subsaharienne pourrait s’assembler pour former une civilisation distincte dont le centre de gravité serait l’Etat d’Afrique du Sud.

En analysant la figure n°1 (= carte 1.3) fournie par Huntington, on remarque que le géopolitologue laisse la place à deux autres entités qu’il classe également sous le titre de civilisation : l’espace orthodoxe et l’espace bouddhiste. Toutefois, il considère que le Bouddhisme et l’Orthodoxie bien que ce soient deux grandes religions, n’ont pas été à la base de grandes civilisations. Remarquons également que dans son analyse, Huntington opère une distinction très nette entre l’Europe et la Russie orthodoxe (cf. figure n°3 = carte de ligne de partage entre l’Europe et le monde orthodoxe) Certes, la Russie se différencie du reste de la population européenne par son origine slave et sa religion orthodoxe mais les peuples slaves sont majoritairement chrétiens, ils sont indo-européens, blancs et leur histoire est étroitement liée depuis plusieurs siècles déjà à l’histoire européenne. La distinction religieuse est d’ailleurs plutôt simpliste pour ne pas dire fausse quand on sait qu’aux yeux de la religion catholique, les protestants sont considérés comme hérétiques alors que les orthodoxes sont simplement schismatiques. Comment ne pas voir dans cette séparation une habile manœuvre politique destinée à théoriser auprès de nos « élites » européennes, une frontière culturelle qui est loin d’être évidente. Comment ne pas y voir la peur sous-jacente d’une alliance euro-russe, peur déjà bien présente à l’esprit des Américains en 1939 lors du Pacte Molotov-Ribbentrop. Comment ne pas y voir un voile discret jeté sur l’idée d’une alliance continentale que tous les stratèges britanniques ou américains ont cherché à combattre depuis Mackinder en passant par Mahan, Spykman, Brzezinski et plus récemment Kissinger. Il suffit de lire leurs ouvrages pour comprendre que le cauchemar américain est effectivement la réalisation d’un bloc politique eurasiatique s’étendant de Reykjavik à Vladivostok tel que l’ont théorisé Thiriart ou Guillaume Faye. Nous aurons l’occasion de

revenir dans notre conclusion sur cet élément important.

Après avoir dénombré les différentes civilisations contemporaines, Huntington souligne un détail essentiel. En quoi la situation a-t-elle changé par rapport au passé ? Les civilisations existent depuis longtemps. Pourquoi tout d’un coup pointer du doigt le risque d’un choc des civilisations alors que certaines d’entre elles sont plusieurs fois millénaires ? Tout simplement parce qu’aux rencontres limitées entre civilisations a succédé une période d’intenses interactions. Au XVe siècle l’influence puissante et unidirectionnelle de l’Occident sur les autres civilisations a commencé à se manifester. Pendant quatre cents ans, les relations intercivilisationnelles se sont résumées à la subordination par l’Occident des autres civilisations. « L’expansion de l’Occident a été facilitée par la supériorité de son organisation, de sa discipline, de l’entraînement de ses troupes, de ses armes, de ses moyens de transport, de sa logistique, de ses soins médicaux, tout cela étant la résultante de son leadership dans la révolution industrielle. L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais. » Cependant cette supériorité a commencé à s’estomper à partir de la Première guerre mondiale. Au XXe siècle, les relations entre civilisations sont passées d’une période dominée par l’influence unidirectionnelle d’une civilisation en particulier sur les autres à une phase d’intenses interactions multidirectionnelles entre toutes les civilisations. L’expansion de l’Occident s’est arrêtée tandis que la révolte contre celui-ci a commencé. Par à coups, la puissance de l’Occident a décliné relativement à celle des autres civilisations. Cette situation laisse donc la place à l’émergence des sociétés non occidentales qui redeviennent les actrices de leur propre histoire, surtout depuis la fin des conflits idéologiques. Dans ce contexte et vu les échanges de plus en plus soutenus entre les différentes civilisations à l’échelle mondiale, un choc entre civilisations a beaucoup plus de chance de se produire que par le passé ! Les Etats-Unis tentent de se substituer au rôle de gendarme du monde autrefois tenu par l’Europe mais ils ne cessent de s’attirer la haine des peuples. Une haine lourde de conflits à venir.

Chapitre III : Existe-t-il une civilisation universelle ? Modernisation et occidentalisation.

La civilisation universelle ?

Samuel P. Huntington est très critique vis-à-vis du concept de civilisation universelle que l’on apparente souvent à la culture de Davos. Sont convertis à cette culture nombre de nos hommes politiques, dirigeants d’entreprise, banquiers, hauts fonctionnaires, intellectuels et journalistes. « Ils partagent tous la même foi dans les vertus de l’individualisme, de l’économie de marché et de la démocratie politique. » Cette culture est extrêmement importante parce que les personnes qui la partagent possèdent des responsabilités dans presque toutes les institutions internationales, dans plusieurs gouvernements, dans l’économie mondiale, dans la défense et dans les universités. Cependant, souligne Huntington, que représentent ces convertis à l’échelle mondiale ? Il est probable qu’en dehors de l’Occident, ils ne sont qu’une petite poignée (1% [peut-être moins] de la population) à partager ses valeurs et ils ne sont pas forcément en position de force au sein de leur propre société. Il suffit pour cela de prendre comme exemple la Jordanie durant la dernière guerre du Golfe pour se rendre compte que seuls les dirigeants soutenaient l’effort américain dans la région tandis que la population jordanienne y était largement hostile. Cette culture de Davos est donc loin de former une culture universelle.

De même, Huntington critique l’idée selon laquelle la diffusion des structures de consommation et de la culture populaire occidentale à travers le monde crée une civilisation universelle. Entendez l’idée selon laquelle, puisqu’un hindou boit du coca-cola et porte des blue-jeans, il est forcément converti aux valeurs consuméristes de la société américaine. En effet, nous sommes assez d’accord avec Huntington lorsqu’il affirme que nous ne pouvons identifier les simples aspects matériels d’une culture avec ses valeurs et ses idéaux profonds. « Seule l’arrogance, dit-il, incite les Occidentaux à considérer que les non-Occidentaux « s’occidentaliseront » en consommant plus de produits occidentaux. Le fait que les Occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des aliments trop riches, voilà qui est révélateur de l’Occident. » Cependant nous rajouterons qu’il ne faut pas sous-estimer, sur certains esprits plus faibles, le pouvoir attractif de toutes nos cochonneries. La colonisation massive de peuples allochtones que l’Europe connaît à l’heure actuelle n’est hélas pas là pour le démentir. Quoique, la capacité d’intégration de la société occidentale tende à diminuer à mesure que le nombre d’étrangers y est plus important. Le regroupement communautaire massif de ces populations favorise en effet la conservation des pratiques culturelles issues du pays d’origine. Face à un peuple s’identifiant aux marques de shampoing et aux voitures de luxe, il est normal que des cultures plus fortes comme la culture arabe prennent progressivement le dessus à l’extérieur, comme à l’intérieur de nos frontières !

Enfin Huntington bat également en brèche la thèse selon laquelle un surcroît d’interactions (commerces, investissements, tourisme, médias, communication électronique) engendrerait une culture mondiale. Et dans la mesure où ce sont de grands groupes américains et européens qui dominent la diffusion de l’information à l’échelle planétaire, cette culture mondiale serait forcément occidentale. Premier argument critique avancé par Huntington : les populations du monde ne perçoivent pas les informations avec les mêmes schèmes de pensée. Chaque culture possède sa grille de lecture. Les Chinois ne regardent pas Dallas de la même manière que les Américains ! Deuxième argument, à notre sens le plus important, sous forme de question critique : en quoi les interactions de plus en plus nombreuses entre les peuples seraient synonymes de paix et de solidarité ? On avait déjà argué par le passé que si l’on augmentait les rapports commerciaux entre les nations, la probabilité qu’une guerre éclate entre elles diminuerait. Cette affirmation est évidemment totalement fausse et tout le monde connaît à l’heure actuelle l’expression « guerre commerciale » qui n’a pas besoin d’être commentée tant elle est lourde de sens. De même, la sociologie a abondamment prouvé cette règle très simple que beaucoup de nos « penseurs » contemporains s’évertuent pourtant à oblitérer. : « On se définit par ce qu’on n’est pas ». En psychologie sociale, la théorie de la distinction montre que les personnes se définissent par leurs différences dans un certain contexte. Autrement dit, comme les communications, le commerce et les voyages multiplient les interactions entre civilisations ; on accorde en général de plus en plus d’attention à son identité civilisationnelle. « Deux Européens, un Allemand et un Français, qui interagissent ensemble s’identifieront comme allemand et français. Mais deux Européens, un Allemand et un Français, interagissant avec deux Arabes, un Saoudien et un Egyptien, se définiront les uns comme Européens et les autres comme Arabes. »

Huntington appuie sa critique du concept de civilisation universelle en constatant un renouveau des langues nationales au détriment des langues coloniales. En Inde par exemple, il est plus facile pour un voyageur qui traverse le pays de communiquer en hindi qu’en anglais. De même il constate une « indigénisation » de langues comme le français ou l’anglais, deux langues qui ont pourtant des prétentions universalistes. En effet, l’anglais parlé au Cachemire ou le français de Côte d’Ivoire sont loin d’avoir gardé les accents de leur métropole d’origine. Le renouveau religieux notamment dans les pays musulmans est un autre signe manifeste d’une plus grande conscience identitaire des anciens pays colonisés.

Les réactions à l’Occident et à la modernisation.

Un autre versant intéressant de la réflexion du stratège américain réside dans sa conceptualisation des réactions des peuples traditionnels face à l’Occident et la modernisation. Il en comptabilise trois :

- Le rejet total de l’Occident, c’est-à-dire le rejet par de petites communautés traditionnelles non seulement des valeurs de l’Occident mais également des artifices de la modernisation. Huntington affirme que ce rejet est quasi insoutenable dans le monde « hyperglobalisé » dans lequel nous vivons. Une société traditionnelle ne peut lutter avec des arcs à flèches contre des chars !

- Le kémalisme consiste à adhérer à la fois à la modernisation et à l’occidentalisation. Il est fondé sur l’idée que la modernisation est désirable et nécessaire, que la culture indigène est incompatible avec la modernisation et doit être abandonnée ou abolie et que la société doit être entièrement occidentalisée afin de se moderniser convenablement. L’exemple le plus frappant est celui de la Turquie de Mustafa Kemal. Le problème des pays choisissant cette voie réside évidemment dans la déchirure profonde et douloureuse entre les valeurs ancestrales et la société moderne.

- Le réformisme tente de combiner la modernisation avec la préservation des valeurs, des pratiques et des institutions fondamentales de la culture propre à la société concernée. C’est la voie qu’ont choisie au XIXe siècle des pays comme la Chine ou le Japon : « éducation chinoise pour les principes fondamentaux, éducation occidentale pour la pratique. » - « esprit japonais, technique occidentale. »[10]

Comme vous pouvez le constater, l’ouvrage de Huntington est intéressant car il contient une foule de concepts permettant d’abstraire et ainsi de comprendre la réalité. A partir de ces concepts, l’esprit peut explorer de nouvelles voies. Huntington constate par exemple que beaucoup de pays traditionnels ont évolué du kémalisme vers le réformisme. En effet, durant les premières phases du changement, l’occidentalisation favorise la modernisation. Pendant les phases suivantes, la modernisation favorise la désoccidentalisation et la résurgence de la culture indigène de deux manières. « A l’échelon sociétal, la modernisation renforce le pouvoir économique, militaire et politique de la société dans son ensemble et encourage la population à avoir confiance dans sa culture et à s’affirmer dans son identité culturelle. A l’échelon individuel, la modernisation engendre des sentiments d’aliénation et d’anomie à mesure que les liens et les relations sociales traditionnelles se brisent, ce qui conduit à des crises d’identité auxquelles la religion apporte une réponse. »

La religion comme moteur civilisationnel.

La place que Huntington confère à la religion est importante. Il est évident que pour nombre de personnes désorientées, surtout dans des sociétés vides de sens, la religion peut constituer un refuge, voire une façon plus solide d’appréhender la vie dans son ensemble. La religion rend aux gens la fierté qu’ils avaient perdue, elle leur donne un passé, un présent, un futur, une structure mentale et sociologique ainsi que des aspirations communes. C’est ce qui fait la force des sociétés culturellement homogènes et la faiblesse des Etats multiethniques et multiculturels. Les pays à majorité musulmane sont un bon exemple de ce phénomène. Les organisations islamiques y sont de plus en plus présentes sur le terrain. Elles ont compris que pour prendre le pouvoir, il fallait être les premières à agir en cas de problème et s’imposer comme la seule alternative possible face au gouvernement en place. Lors des tremblements de terre en 1992, au Caire, ces dernières étaient souvent les premières à soigner les blessés tandis que les secours gouvernementaux tardaient. Huntington note qu’en 1995, tous les pays majoritairement musulmans, sauf l’Iran, étaient culturellement, socialement et politiquement plus islamiques et islamistes que quinze ans auparavant. L’exemple irakien est encore plus criant. Dans la détresse la plus totale, le peuple irakien se retourne inexorablement vers ses racines sunnites ou chiites. Les hôpitaux musulmans ne désemplissent pas car ils sont les seuls à offrir un service de soins efficaces et gratuits ! La suppression du régime laïc de Saddam a ouvert une voie royale à une réislamisation du pays, la présence américaine ne faisant qu’exacerber davantage la conscience identitaire de la population. Huntington assimile donc la religion à un véritable moteur civilisationnel, source de dynamisme. C’est une interprétation techniciste et bien américaine d’un phénomène à notre sens plus profond. Cependant, ignorer superbement cette donnée essentielle en politique internationale serait une erreur. Elle a déjà coûté cher à l’Occident et risque encore de lui poser des problèmes dans un proche avenir.

Chapitre IV : L’effacement de l’Occident : puissance, culture et indigénisation.

Si Huntington constate un déclin de l’Occident, il est néanmoins d’accord pour dire qu’à l’heure actuelle, après sa victoire contre le communisme, la société occidentale profite toujours de sa position d’hyper puissance avec à sa tête un leader américain incontesté. Ouvrons une parenthèse pour remarquer au passage que Huntington prend bien soin de définir le communisme vaincu comme un phénomène extra-occidental. Dans son obsession de séparer la Russie de l’Europe, Huntington commet là une faute grave. Considérer le communisme indépendamment de ses racines occidentales est un non-sens historique. En effet, quoi de plus « occidental » au sens traditionnel, que le progressisme et le matérialisme historique qui caractérisent la société communiste ?

Vu sa position de leader, les sociétés appartenant à d’autres civilisations ont toujours besoin de l’Occident aujourd’hui pour parvenir à leurs fins et protéger leurs intérêts car les nations occidentales :

- possèdent et animent le système bancaire international ;

- contrôlent les monnaies fortes ;

- représentent les principaux pays consommateurs ;

- produisent la majorité des produits finis ;

- dominent les marchés internationaux de capitaux ;

- exercent une autorité morale considérable sur de nombreuses sociétés ;

- contrôlent les voies maritimes ;

- mènent les recherches techniques les plus avancées ;

- contrôlent la transmission du savoir technique de pointe ;

- dominent l’accès à l’espace ;

- dominent l’industrie aéronautique ;

- dominent les communications internationales ;

- dominent le secteur des armements sophistiqués.[12]

Mais qu’adviendra-t-il demain de la société occidentale. Huntington inventorie aussi les signes manifestes de notre déclin :

- faible croissance économique ;

- stagnation démographique ; (cf. figure n°2 = figure 5.2[13])

- chômage ;

- déficit budgétaire ;

- corruption dans les affaires ;

- faible taux d’épargne ;

- déclin moral…[14]

Parmi les plus évidentes manifestations du déclin moral, Huntington cite avec une très grande lucidité :

- Le développement de comportements antisociaux, tel que le crime, la drogue, et plus généralement la violence.

- Le déclin de la famille, se traduisant par l’augmentation du taux des divorces, les naissances illégitimes, les grossesses d’adolescentes et les familles monoparentales.

- Le déclin du « capital social », tout du moins aux Etats-Unis, c’est-à-dire la participation plus faible à des associations bénévoles et, de fait, le relâchement des relations de confiance qui s’y nouent.

- La faiblesse générale de « l’éthique » et la priorité accordée à la complaisance.

- La désaffection pour le savoir et l’activité intellectuelle, qui se manifeste aux Etats-Unis [comme en Europe] par la baisse du niveau scolaire.[15]

Il s’ensuit une certaine érosion de la culture occidentale, tandis que les mœurs, les langues, les croyances et les institutions indigènes, enracinées dans l’histoire, sont réaffirmées. La puissance accrue des sociétés non occidentales sous l’effet de la modernisation engendre le renouveau des cultures non occidentales dans le monde entier. « Le lien entre puissance et culture a presque toujours été négligé par ceux qui pensent qu’apparaît et doit apparaître une civilisation universelle comme par ceux pour qui l’occidentalisation est une condition nécessaire de la modernisation. Ils refusent de reconnaître que la logique de ces raisonnements les incline à soutenir l’expansion et la consolidation de la domination de l’Occident sur le monde et que si les autres sociétés étaient libres de façonner leur propre destin, elles revigoreraient leurs croyances, leurs habitudes et leurs pratiques, ce qui, selon les universalistes, est contraire au progrès. » Et pourtant, désormais, les Extrêmes-Orientaux attribuent leur réussite économique non aux emprunts à la culture occidentale mais à leur adhésion à leur propre culture. Ils réussissent, pensent-ils, parce qu’ils sont différents des Occidentaux. Cette résurgence des cultures non occidentales, Huntington la désigne au moyen du concept d’ « indigénisation ». Cette indigénisation s’accompagne d’un renouveau religieux favorisé notamment par la chute du communisme. Les civilisations voient le communisme comme le dernier dieu laïc à avoir échoué. La religion prend la place de l’idéologie, et le nationalisme religieux remplace le nationalisme laïc. Nous sommes habitués dans nos pays d’Europe occidentale à associer la pratique religieuse à la vieille génération. Force est de constater que dans les pays musulmans ou encore en Inde, ce sont les jeunes de la classe moyenne qui sont à la tête de ce mouvement religieux qu’Huntington appelle aussi « la revanche de Dieu. » Face à cette déferlante jeune et dynamique, à forte conscience identitaire, Huntington n’a-t-il pas raison de lancer un cri d’alarme, n’en déplaise à ses détracteurs ?

Chapitre V : Economie et démographie dans les civilisations montantes.

Ce chapitre n’est pas essentiel. Il ne fait qu’appuyer, colonnes de chiffres à l’appui que l’économie et la démographie occidentale régressent alors que plusieurs autres civilisations émergent dans les deux domaines. Huntington écrit un peu avant la crise financière asiatique et n’en parle donc pas.

Chapitre VI : La recomposition culturelle de la politique globale.

Une autre conséquence de la fin de la guerre froide est la suivante. Alors qu’avant il était loisible à un peuple de se définir comme non aligné, c’est-à-dire comme n’appartenant ni à l’une ni à l’autre idéologie, il devient de plus en plus difficile à l’heure actuelle d’échapper à cette question : « Qui êtes-vous ? » Selon Huntington, tous les Etats doivent pouvoir répondre à cette question au risque de ne pas trouver leur place dans le concert des nations. Ce problème d’identité est évidemment d’autant plus intense dans les pays où vivent d’importants groupes de population appartenant à différentes civilisations. C’est un élément crucial en effet. Lorsque l’Inde entre en conflit avec son voisin pakistanais, les combats n’embrasent pas seulement les frontières mais également les centres urbains où cohabitent hindous et musulmans. Huntington a très bien compris le danger que pouvaient représenter la cohabitation au sein d’une même entité politique de plusieurs communautés d’origine différentes. La moindre étincelle est susceptible de mettre le feu aux poudres. Nous croyons d’ailleurs que les dirigeants européens commencent tout doucement à comprendre le phénomène : leur refus de prendre part à la dernière guerre du Golfe n’était sans doute pas seulement motivé par le respect des institutions internationales.

Si le livre d’Huntington a suscité tant de cris de chattes effarouchées de la part de nos intellectuels européens « immigrophiles », c’est sans doute parce qu’il est bâti sur un principe très simple, tellement simple mais aussi tellement dérangeant que la propagande émolliente caractérisant nos médias tente chaque jour de nous le faire oublier : les affinités culturelles facilitent la coopération et la cohésion, tandis que les différences culturelles attisent les clivages et les conflits. C’est pourquoi, pour répondre à ses détracteurs, Huntington dresse dans son chapitre six, un argumentaire en six points appuyant ce principe :

- Dans un monde globalisé, les entités culturelles les plus larges sont les civilisations. Il est donc logique que les conflits entre groupes appartenant à différentes civilisations soient centraux dans la politique globale.

- Dans la mesure où l’Occident ne se contente pas d’appliquer la doctrine Monroe à seule sphère civilisationnelle mais cherche à l’étendre au monde entier, il est logique que par réaction, les cultures se radicalisent et adoptent une position défensive sinon de combat.

- L’identité se définit toujours par rapport à l’autre. Si tout le monde était blanc, il serait stupide de nous définir comme étant de race blanche, c’est parce qu’il existe d’autres types de population que cette distinction devient effective. Les exemples historiques ne manquent pas pour prouver que l’attitude des peuples a toujours été modelée selon ce principe. Dans la haute Antiquité, les Grecs se distinguaient des barbares, au Moyen Age et durant les Temps modernes, les règles régissant les relations entre nations chrétiennes étaient différentes de celles dictant l’attitude vis-à-vis des Turcs et des autres « infidèles ». Enfin le Coran distingue clairement le Dar al-Islam et le Dar-al-Harb (c’est-à-dire la zone des convertis et la zone à convertir) et la guerre sainte ne sera jamais totalement terminée tant que l’Islam ne se sera pas imposé à l’ensemble de la planète.

- Les différents culturels sont difficiles à résoudre car les valeurs et les principes d’une culture ne sont pas négociables. Il en va ainsi des problèmes territoriaux très aigus qui opposent musulmans d’Albanie et orthodoxes serbes à propos du Kosovo ou bien des Juifs et des Arabes à propos de Jérusalem, puisque ces lieux ont pour chaque camp une signification historique, culturelle et affective profonde. La question du foulard qui secoue la politique française actuellement et qui pose également des problèmes en Belgique, relève du même type de conflit. De tels problèmes culturels appellent des réponses par oui ou par non, non des demi-mesures.

- Les conflits ont existé, existent et continueront à exister. La guerre est une dimension ontologiquement humaine même si elle est à déplorer. Tout au plus l’homme peut-il diminuer la probabilité qu’elle survienne.

- Huntington reprend enfin l’idée force de Karl Schmitt : l’essence de la politique est de définir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Une entité politique qui n’a que des amis est une utopie.

La structure des civilisations.

Parmi les concepts opératifs majeurs présents dans son ouvrage, les plus importants à notre sens sont relatifs à la structure des civilisations. Huntington propose de classer les pays selon différentes catégories :

- Etats phares : Une civilisation possède en général un lieu au moins qui est considéré par ses membres comme la source principale de sa culture. Ce lieu est souvent constitué d’un Etat ou de plusieurs Etats. Huntington parle dans ce cas d’Etat phare. L’Etat phare possède un rôle important dans la sphère civilisationelle puisque c’est généralement lui qui fédère les autres Etats autour de lui. Dans la civilisation orthodoxe, c’est la Russie qui joue ce rôle. La civilisation chinoise porte chez Huntington le nom de son Etat phare, la Chine. Nous avons déjà mentionné précédemment que la Chine avait des prétentions à réunir dans un même Etat l’ensemble de ce qu’elle considère comme la civilisation chinoise. L’axe franco-allemand et les Etats-Unis constituent les Etats phares de la civilisation occidentale. Par contre, le problème de la civilisation musulmane, note Huntington, est qu’elle ne possède pas d’Etat phare.

- Pays isolés : Un pays isolé n’a pas d’affinités culturelles avec d’autres sociétés. L’Ethiopie par exemple, est isolée culturellement par sa langue dominante, l’araméen, écrit en caractères éthiopiens, par sa religion dominante, l’orthodoxie copte, par son passé impérial, par ses différences religieuses vis-à-vis de ses voisins en majorité musulmans. Le plus important pays isolé est le Japon. Aucun autre pays n’a la même culture, et les émigrés japonais sont peu nombreux dans les autres pays et guère assimilés culturellement.

- Pays divisés : Ce sont des pays dont le territoire est traversé par une frontière entre civilisations. Ces pays sont confrontés à des problèmes aigus pour préserver leur unité. De nombreux pays africains sont minés par des guerres civiles interminables entre chrétiens et musulmans : Soudan, Nigeria, Tanzanie, Ethiopie… Avec la chute du communisme, la culture a bien souvent remplacé l’idéologie comme facteur d’attraction et de répulsion. « L’effet de division a été particulièrement visible dans les pays divisés dont la cohérence, à l’époque de la guerre froide, était assurée par des régimes communistes légitimés par l’idéologie marxiste-léniniste. La Yougoslavie et l’Union soviétique ont éclaté et se sont divisées en entités nouvelles regroupées sur des bases civilisationnelles : les républiques baltes (protestantes et catholiques) [qui vont d’ailleurs bientôt rejoindre l’Europe], les républiques orthodoxes et musulmanes de l’ex-Union soviétique ; la Slovénie et la Croatie catholiques ; la Bosnie-Herzégovine partiellement musulmane ; la Serbie-Monténégro et la Macédoine orthodoxes en ex-Yougoslavie. Là où ces entités nouvelles rassemblent encore des groupes appartenant à plusieurs civilisations, des divisions de second ordre apparaissent. »[17] Rappelons que le livre d’Huntington a été publié en 1996 et que la guerre du Kosovo n’avait pas encore eu lieu ; pourtant l’auteur écrit déjà à l’époque : « Le Kosovo, peuplé d’Albanais musulmans, restera-t-il paisible au sein de la Serbie orthodoxe slave ? On ne le sait pas. De même, des tensions apparaissent entre la minorité musulmane albanaise et la majorité orthodoxe slave en Macédoine. »[18]

- Pays déchirés : Dans un pays divisé, des forces répulsives éloignent les groupes culturellement différents les uns des autres. Un pays déchiré, par contraste, a une seule culture dominante qui détermine son appartenance à une civilisation, mais ses dirigeants veulent le faire passer à une autre civilisation. La Turquie est le pays déchiré type depuis que, dans les années vingt, elle a tenté de se moderniser, de s’occidentaliser et de s’intégrer à l’Occident.

Chapitre VII : Etats phares, cercles concentriques et ordre des civilisations.

Les rôles assumés par l’Etat phare d’une civilisation sont multiples. Il est à la fois un leader, un protecteur, un gendarme, un modèle et un centre autour duquel gravitent les autres Etats. La création d’un bloc civilisationnel uni politiquement autour de son Etat phare n’est pas si saugrenue que certains voudraient le penser. Elle génère en effet dynamisme et ordre au sein d’un vaste espace géographique et évite souvent nombre de guerres intestines au sein d’une même civilisation. Dans la même logique, l’absence d’Etat phare à l’intérieur d’une civilisation condamne celle-ci à la stagnation et à la faiblesse face aux autres réellement cohérentes.

Un cas particulier, le monde arabe.

A la lumière de cette règle on comprend mieux le manque d’unité du monde arabe. En effet, en Occident, le parangon de la loyauté est depuis le XVIIe siècle l’Etat-nation. Les groupes qui transcendent les Etats-nations - communautés religieuses, linguistiques ou civilisations - requièrent une loyauté et un engagement moins intense. Dans le monde islamique, au contraire, les deux structures fondamentales, originales et durables sont d’une part la famille, le clan, la tribu et d’autre part la Religion et l’Empire à plus grande échelle. Les tribus ont été centrales dans la vie politique des Etats arabes, tandis que les gens se sentaient unis par de-là les différences tribales dans une même communauté de langue, de culture, de style de vie et surtout de religion, la communauté des croyants, la Oumma, transcendant les particularismes.

Cependant, l’Islam est divisé en plusieurs centres de pouvoirs concurrents, chacun tentant de capitaliser à son profit l’identification des musulmans avec la Oumma afin de réaliser la cohésion islamique sous son égide. Le concept de Oumma présuppose que l’Etat-nation n’est pas légitime, et pourtant la Oumma ne peut être unifiée que sous l’action d’au moins un Etat phare fort qui fait actuellement défaut. Pour que l’Islam comme communauté religieuse se matérialise, il faudrait que les suprématies religieuse et politique (califat et sultanat) soient combinées en une seule entité gouvernementale. Ce manque d’unité a été savamment entretenu tout au long de l’histoire coloniale, d’abord par les Britanniques puis après la Deuxième guerre mondiale par les Etats-Unis et leur allié israélien. On sait maintenant que, dans la guerre fratricide qui a opposé l’Iran et l’Irak durant de nombreuses années, la politique des Etats-Unis ne consistait pas à s’engager pour un camp ou pour l’autre mais à en entretenir le conflit afin d’éviter l’émergence de tout Etat phare dans la région.

Il est devenu banal d’affirmer que les Etats-Unis sont partis en guerre contre l’Irak pour s’accaparer les ressources pétrolières du pays. Il l’est peut-être moins d’affirmer que les stratèges américains éliminaient de surcroît un pion gênant sur l’échiquier proche-oriental, cet Irak à l’idéologie ouvertement panarabe et où les discours présidentiels surfaient de plus en plus sur la vague du renouveau islamique. Lorsque les dirigeants européens accusaient l’Amérique de ne pas ramener la paix dans la région mais de semer un trouble encore plus grand, sans doute ne se doutaient-ils pas qu’ils étaient fort proches de la vérité. En prétendant devant les caméras du monde entier, vouloir ramener la paix et la sécurité au Proche-Orient, les Etats-Unis poursuivaient sur le terrain l’objectif inverse : diviser pour régner. Parmi les Etats susceptibles de jouer le rôle de centre au sein de la civilisation islamique, Huntington cite l’Indonésie, l’Egypte, l’Iran, le Pakistan, l’Arabie Saoudite et la Turquie. Il prend bien soin de ne pas mentionner l’Irak ! Notons que les groupes islamistes transnationaux tels les moudjahidin participant au djihad partout où leur foi leur dicte de combattre, ont bien compris la politique du « Grand Satan » et tentent aujourd’hui de fédérer la communauté des croyants par de-là les frontières.

Chapitre VIII : L’Occident et le reste du monde : problèmes intercivilisationnels.

Huntington précise sa théorie du choc des civilisations en hiérarchisant les relations entre les grands blocs civilisationnels. Les aspirations universelles de la civilisation occidentale, la puissance relative déclinante de l’Occident et l’affirmation culturelle de plus en plus forte des autres civilisations suscitent des relations généralement difficiles entre l’Occident et le reste du monde. Cependant leur nature et leur degré d’antagonisme varient considérablement et se décomposent en trois catégories (cf. figure n°4 = figure 9.1.). Avec ses civilisations rivales, l’Islam et la Chine, l’Occident risque d’entretenir des rapports très tendus et même souvent très conflictuels. Ses relations avec l’Amérique latine et l’Afrique, civilisations plus faibles et dans une certaine mesure dépendantes vis-à-vis de lui, impliqueront des conflits moins forts, en particulier avec l’Amérique latine. Les relations de la Russie, du Japon et de l’Inde avec l’Occident risquent, quant à elles, de se situer entre ces deux autres groupes. Ce sont des civilisations qui hésitent entre l’Occident, d’un côté, et les civilisations islamique et chinoise, de l’autre.

Huntington dénoue en les explicitant plusieurs nœuds de problèmes attisant les conflits entre l’Occident et le reste du monde.

La prolifération des armements.

Vu l’avance technologique acquise par les Etats-Unis dans le domaine de l’armement, il existe peu de moyens d’empêcher sa domination. Un bon raccourci pour les Etats consiste à acquérir des armes de destruction massive (bombe nucléaire) avec les moyens de les utiliser (vecteurs tels les missiles). Celles-ci leur permettent tout d’abord d’établir leur domination sur les autres Etats de leur civilisation et de leur région, et, ensuite, elles leur donnent les moyens d’empêcher une invasion de leur civilisation ou de leur région par les Etats-Unis ou d’autres puissances extérieures. Huntington avoue que si l’Irak avait attendu deux ou trois ans pour envahir le Koweit, le temps de posséder des armes nucléaires, il en aurait très probablement pris possession et se serait peut-être même emparé des champs de pétrole saoudiens. Ainsi, le résultat de la Guerre du Golfe n’est pas la réduction de la prolifération des armements mais l’inverse puisque les Etats non occidentaux ont tiré les leçons du conflit. Désormais, des pays comme la Corée du Nord ou l’Inde savent qu’il ne faut pas se battre avec les Etats-Unis à moins d’avoir des armes nucléaires. « Cette leçon, déclare Huntington, a été apprise par cœur par les dirigeants politiques et les généraux dans tout le monde non occidental, avec son corollaire : « Si vous avez des armes nucléaires, alors les Etats-Unis ne se battront pas avec vous. » » Nous le rappelons, ce livre a été écrit en 1996. Peu de temps après se déroulaient effectivement les premiers essais nucléaires indiens. Et dernièrement, la Corée du Nord a relancé son programme nucléaire ! Autre conséquence évidente de ce principe. Alors que son armée est en pleine déliquescence, la Russie compte toujours parmi les grandes puissances parce qu’elle a réussi à maintenir un arsenal nucléaire suffisant en état de marche. Paradoxalement, la possession de quelques armes nucléaires devient l’arme des faibles. Le terrorisme constitue également une arme privilégiée des faibles ; la plupart des Etats étant démunis quant à la réponse à apporter à ce type d’agression. L’Etat ne peut réagir en attaquant un autre Etat comme dans une guerre classique : le conflit possède désormais un caractère asymétrique !

Ce type de conflit est d’ailleurs tellement embarrassant pour les Etats modernes qu’il est souvent dénoncé comme « injuste ». Les Américains parlent souvent, à propos de l’usage des armes de destruction massive ou d’attentats terroristes, d’attaques « non conventionnelles », « lâches », « contraires aux lois de la guerre » parce qu’elles s’en prennent à des civils. Cette technique de propagande n’est pas neuve et il ne faut pas se laisser prendre à ce genre de jeu sémantique sur le caractère « juste » ou « injuste » des armes employées. Peut-être faudrait-il d’ailleurs rappeler aux Etats-Unis que ces attaques « non conventionnelles » étaient considérées il n’y a pas si longtemps par leur Etat-Major comme tout à fait conventionnelles, notamment dans le cadre de leur opération « Little Boy » à Nagasaki et Hiroshima. Ces attaques « non conventionnelles » sont en réalité la conséquence logique de l’hyper puissance américaine puisqu’elles sont à ce jour les seuls moyens de résistance réellement efficaces des peuples qui ont choisi de résister au diktat U.S. Toutefois, Huntington met en garde l’Occident : « Isolément, le terrorisme et les armements nucléaires sont l’arme des faibles hors d’Occident. S’ils les combinent, les faibles non occidentaux deviendront forts. »

Les Etats-Unis ont toujours soutenu, depuis qu’ils maîtrisent l’atome, une politique de non-prolifération des armes nucléaires tant à l’extérieur de l’Alliance Atlantique qu’en son sein. Seuls les Britanniques ont pu bénéficier de cette technologie qu’ils ont toutefois dû développer en partenariat avec leurs cousins d’outre-Atlantique. La fronde française, face à cet état de fait, a permis à un autre pays membre de l’OTAN de développer son propre arsenal. Selon Huntington, à cette politique de non-prolifération doit logiquement succéder une politique de « prolifération négociée ». C’est ce qu’il appelle « la diffusion lente et inéluctable de la puissance dans un monde multicivilisationnel. » De plus, le politologue américain souligne que les Etats-Unis pourraient profiter de ce changement en stimulant la prolifération dans l’intérêt des Etats-Unis et de l’Occident. En d’autres mots, certains Etats alliés recevraient l’autorisation de développer un arsenal nucléaire. Huntington pense notamment au Japon qui pourrait ainsi contrecarrer la puissance nucléaire chinoise, permettant ainsi de sanctuariser leur propre pays et de placer en première ligne leurs alliés dans le cadre d’une guerre nucléaire. Un exemple contemporain de l’efficacité de la prolifération négociée est l’arsenal nucléaire israélien permettant de contrebalancer toute volonté de puissance arabe au Proche-Orient.

Les droits de l’homme et la démocratie.

L’auteur reconnaît honnêtement que les droits de l’homme et la démocratie ne sont pas des valeurs partagées par l’ensemble des peuples de la planète et qu’il devient illusoire, voire même dangereux, vu la puissance déclinante de l’Occident, de vouloir absolument imposer ces valeurs. Non seulement cette influence diminue, mais le paradoxe de la démocratie atténue aussi la volonté occidentale de défendre la démocratie dans le monde d’après la guerre froide. « Le présupposé occidental selon lequel des gouvernements élus démocratiquement seront coopératifs et pro-occidentaux pourrait bien se révéler faux dans les sociétés non occidentales où la compétition électorale peut porter au pouvoir des nationalistes et des fondamentalistes anti-occidentaux. » C’est sans doute la raison pour laquelle les Etats-Unis ne mettent pas trop d’ardeur à l’heure actuelle pour transmettre le pouvoir à un gouvernement de transition élu démocratiquement par l’ensemble du peuple irakien. S’ils sont allés au feu, ils entendent bien préserver quelques avantages sur le terrain !

L’immigration.

Lorsqu’il lit le chapitre d’Huntington consacré à l’immigration, le lecteur se rend vite compte qu’il n’a pas affaire à un auteur de gauche. Un auteur belge ou français s’autorisant de telles assertions aurait tôt fait d’être taxé de raciste et de fasciste, voire d’être traduit devant un tribunal pour incitation à la xénophobie. Huntington ne fait pourtant que constater des évidences.

- « Si la démographie dicte le destin de l’histoire, les mouvements de population en sont le moteur. (…) S’il y a une « loi » de l’immigration, soutient Myron Weiner, elle stipule que le flux migratoire, une fois qu’il a commencé à couler, induit son propre flux. Les émigrés permettent à leurs frères et à leurs proches restés au pays d’émigrer en leur donnant des informations sur la façon de s’y prendre, en leur fournissant des moyens pour se déplacer et de l’aide pour trouver un travail et un logement. » Il en résulte selon ses propres termes, une « crise migratoire globale ». »[25]

Les citations ci-après prouvent également que Huntington est particulièrement bien renseigné sur la situation européenne :

- « Au début des années quatre-vingt-dix, les deux tiers des immigrés en Europe étaient musulmans. La préoccupation des Européens en la matière concernait par-dessus tout l’immigration musulmane. Le défi est démographique – les immigrés représentent 10 % des naissances en Europe occidentale et les Arabes 50 % de celles-ci à Bruxelles – et culturel. Les communautés musulmanes, turque en Allemagne ou algérienne en France, n’étaient pas intégrées dans leur culture d’accueil et, au grand dam des Européens, ne semblaient pas devoir l’être. »[26]

- « Vis-à-vis des immigrés, l’hostilité européenne est étrangement sélective. Peu de gens en France s’inquiètent d’un afflux de ressortissants de l’Est – les Polonais, après tout, sont européens et catholiques. Les immigrés africains qui ne sont pas arabes ne sont pour la plupart ni redoutés ni méprisés. Le mot « immigré » est potentiellement synonyme de musulman, l’Islam étant aujourd’hui la deuxième religion en France (…). »[27]

- « L’opposition publique à l’égard de l’immigration et l’hostilité vis-à-vis des immigrés se manifestent dans des cas extrêmes par des violences perpétrées contre des communautés musulmanes et des personnes. Ce fut en particulier un problème en Allemagne au début des années quatre-vingt-dix. Plus significative est l’augmentation des suffrages ralliés par les partis d’extrême droite, nationalistes et anti-immigrés. En France, le Front national, négligeable en 1981, est monté à 9,6 % en 1988 et s’est ensuite stabilisé entre 12 et 15 % aux élections régionales et législatives. En 1995, les deux candidats nationalistes à la présidence de la République ont rassemblé 19,9 % des voix (…). En Belgique, le Bloc flamand et le Front national ont progressé de 9 % aux élections locales de 1994, le Bloc obtenant 28 % à Anvers. (…) Ces partis européens hostiles à l’immigration étaient pour une bonne part l’image en miroir des partis islamistes dans les pays musulmans. C’étaient des outsiders dénonçant un establishment social et politique corrompu. »[28]

- « L’Europe ou bien les Etats-Unis peuvent-ils inverser la tendance ? En France, le pessimisme démographique est de mise, depuis le roman de Jean Raspail[29]dans les années soixante-dix jusqu’aux analyses académiques de Jean-Claude Chesnais[30]dans les années quatre-vingt-dix. Pierre Lellouche l’a bien résumé en 1991 : « L’histoire, la géographie et la pauvreté montrent que la France et l’Europe sont destinées à être noyés par la population des pays à problèmes du Sud. L’Europe était blanche et judéo-chrétienne dans le passé ; elle ne le sera plus à l’avenir. »[31] »[32]

- « Les sociétés européennes ne veulent en général pas assimiler les immigrés ou bien elles éprouvent de grandes difficultés à le faire. Les immigrés musulmans et leurs enfants sont également ambigus quant à leur désir d’assimilation[33]. Une immigration importante ne peut donc que produire des pays divisés entre chrétiens et musulmans. Ce phénomène pourrait être évité si les gouvernements et les électeurs européens étaient prêts à payer le prix de mesures restrictives (…). »[34]

Chapitre IX : La politique globale des civilisations.

Etats phares et conflits frontaliers.

Dans un monde reposant sur l’ordre des civilisations, les relations entre entités appartenant à différentes civilisations seront souvent conflictuelles, prophétise Huntington. La paix froide, la guerre froide, la guerre commerciale, la quasi-guerre, la drôle de paix, les relations agitées, la rivalité intense, la coexistence dans la concurrence, la course aux armements seront autant d’expression caractérisant les relations intercivilisationnelles. La confiance et l’amitié seront rares. Huntington prévoit deux grands types de conflit :

- Au niveau local, les conflits civilisationnels surviendront entre Etats voisins appartenant à différentes civilisations comme dans l’ex-Union soviétique et l’ex-Yougoslavie.

- Au niveau global, les conflits entre Etats phares auront lieu entre les grands Etats appartenant à différentes civilisations. Les conflits surviendront par exemple lorsqu’un Etat phare d’une civilisation donnée montera en puissance et mettra ainsi en péril la position d’Etats phares appartenant à d’autres civilisations.

L’Islam et l’Occident.

Huntington développe à propos de l’Islam, et de sa relation avec l’Occident, toute une série d’idées assez sulfureuses. Le fait que le politologue attribue à cette relation un caractère problématique est une des raisons majeures expliquant l’ire que son ouvrage a suscitée dans les milieux bien pensant européens. Toutefois, vous allez pouvoir constater que ces idées ne sont pas totalement dénuées de sens. « Certains Occidentaux, déclare-t-il, comme le président Bill Clinton, soutiennent que l’Occident n’a pas de problèmes avec l’Islam, mais seulement avec les extrémistes violents. Quatorze cents ans d’histoire démontrent le contraire. Les relations entre l’Islam et le Christianisme, orthodoxe comme occidental, ont toujours été agitées. Chacun a été l’autre de l’autre. (…) C’est la seule civilisation qui a mis en danger l’existence même de l’Occident, et ce à deux reprises.»

Les causes de cet affrontement pluriséculaire et irréductible ne sont pas contingentes mais résident dans la nature même des deux religions, déclare Huntington : « Tous deux sont universalistes et prétendent incarner la vraie foi, à laquelle tous les humains doivent adhérer. Tous deux sont des religions missionnaires dont les membres ont l’obligation de convertir les non-croyants. Depuis ses origines, l’Islam s’est étendu par la conquête et, le cas échéant, le Christianisme aussi. Les concepts parallèles de « Jihad » et de « Croisade » se ressemblent beaucoup et distinguent ces deux fois des autres grandes religions du monde. »

A l’heure actuelle, le conflit a toutefois changé de visage. En effet, c’est moins contre l’Occident chrétien que les musulmans se battent aujourd’hui que contre l’Occident athée, ayant élevé le matérialisme au rang de religion universelle. Auparavant, l’ennemi des musulmans était le matérialisme dialectique en provenance des pays communistes. Désormais, l’ennemi principal des musulmans est le matérialisme marchand.

Dernier élément sur lequel Huntington insiste dans la relation Islam/Occident : à mesure que l’influence de l’Occident s’efface des anciennes colonies du Proche-Orient, l’émergence d’Etats phares capables d’unir le monde arabe se fait plus pressante, elle est aussi plus probable. On considère trop souvent que les musulmans engagés dans la guerre contre l’Occident ne représentent que la minorité. Les scènes de liesse dans les rues de nombreux pays à majorité musulmane où dans certains faubourgs musulmans de nos villes européennes le 11 septembre 2001 laissent présumer le contraire ! Soutenir et applaudir, fussent-ils des actes passifs, constituent les premières étapes de la résistance… et de la résistance à la lutte, le pas est vite franchi.

L’Asie, la Chine et l’Amérique.

Pour Huntington, l’Asie, particulièrement l’Extrême-Orient, constitue le théâtre le plus probable des conflits entre civilisations. Il donne d’ailleurs à cette région le nom de « chaudron des civilisations ». En effet, « rien qu’en Extrême-Orient, on trouve des sociétés qui appartiennent à six civilisations – japonaise, chinoise, orthodoxe, bouddhiste, musulmane et occidentale -, plus l’Hindouisme en Asie du Sud. Les Etats phares de quatre civilisations, le Japon, la Chine, la Russie et les Etats-Unis, sont des acteurs de poids en Extrême-Orient ; l’Inde joue également un rôle majeur en Asie du Sud, tandis que l’Indonésie, pays musulman, monte de plus en plus en puissance. »

Le risque de conflit généralisé dans la région est encore aggravé par les interactions de plus en plus nombreuses entres les sociétés asiatiques et les Etats-Unis. Or, constate Huntington, il existe des différences fondamentales de valeur entre les civilisations asiatiques et la civilisation américaine : « L’ethos confucéen dominant dans de nombreuses sociétés asiatiques valorise l’autorité, la hiérarchie, la subordination des droits et des intérêts individuels, l’importance du consensus, le refus du conflit, la crainte de « perdre la face » et, de façon générale, la suprématie de l’Etat sur la société et de la société sur l’individu. En outre, les Asiatiques ont tendance à penser l’évolution de leur société en siècles et en millénaires, et à donner la priorité aux gains à long terme. Ces attitudes contrastent avec la primauté, dans les convictions américaines, accordée à la liberté, à l’égalité, à la démocratie et à l’individualisme, ainsi qu’avec la propension américaine à se méfier du gouvernement, à s’opposer à l’autorité, à favoriser les contrôles et les équilibres, à encourager la compétition, à sanctifier les droits de l’homme, à oublier le passé, à ignorer l’avenir et à se concentrer sur les gains immédiats. »

Enfin, comme nous l’avons théorisé ici plus haut, les Etats-Unis ne peuvent supporter l’émergence de la Chine comme puissance régionale en Extrême-Orient car elle est contraire selon Huntington, aux intérêts vitaux américains. Notons au passage que le gros problème de la politique américaine est le suivant : ils adoptent la doctrine Monroe à l’échelle de leur continent mais ils ne supportent pas que les Etats phares des autres civilisations fassent de même avec leur propre sphère de rayonnement ! Précisons toutefois qu’une Chine trop dynamique au point de vue démographique, serait contraire également à nos propres intérêts. En effet, la Chine risque à terme de déverser son trop plein de population en Europe ou dans les vastes espaces de la Sibérie, riches en matière première. A l’inverse des Etats-Unis, nous ne sommes pas opposés au rayonnement de la Chine en Extrême-Orient, du moment que cette expansion ne déborde pas sur notre propre sphère civilisationnelle qui comprendra nécessairement la Sibérie.

Face à cette montée en puissance de la Chine, les Américains espèrent jouer la carte du Japon, Etat traditionnellement « suiviste » de la puissance U.S. depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale. Le « suivisme » est un des autres concepts développés par Huntington. Selon lui, les Etats peuvent réagir de deux manières à la montée d’une puissance nouvelle. « Seuls ou alliés à d’autres, ils peuvent s’efforcer d’assurer leur sécurité en recherchant l’équilibre avec la puissance émergeante, la refouler ou, si nécessaire, entrer en guerre avec elle pour la vaincre. Au contraire, ils peuvent se rallier à elle, se mettre d’accord avec elle et adopter une position secondaire ou subordonnée vis-à-vis d’elle dans l’espoir de voir leurs intérêts clés protégés. » Une solution médiane constituerait à alterner recherche de l’équilibre et « suivisme » mais elle risquerait à terme de vexer à la fois la puissance émergeante et les alliés alternatifs. On comprendra aisément, suite à cette définition du « suivisme », que la solution japonaise n’est pas idéale pour les Etats-Unis puisque la particularité d’un Etat « suiviste » est d’abandonner la puissance dominante, une fois qu’une autre puissance émerge. Effectivement, suite au déclin de l’Occident, le Japon restera-t-il fidèle à son allié américain ? Choisira-t-il l’orbite chinoise ? Nous ne pouvons qu’espérer l’émergence d’une nouvelle puissance dans la région : l’Empire eurosibérien qui saura séduire et rallier la civilisation japonaise et son porte-avions insummersible.

Chapitre X : Des guerres de transition aux guerres civilisationnelles.

Caractéristiques des guerres civilisationnelles.

Elles ont tendance à être très violentes et sanglantes parce qu’elles mettent en jeu des questions fondamentales d’identité. En outre, elles traînent souvent en longueur ; il arrive qu’elles soient entrecoupées de trêves ou d’ententes, mais en général ces dernières ne durent pas, et les combats reprennent. « D’autre part, en cas de victoire militaire décisive de l’un des deux camps, les risques de génocide sont plus élevés lorsqu’il s’agit d’une guerre civile identitaire. (…) Les conflits civilisationnels sont parfois des luttes pour le contrôle des populations. Mais, le plus souvent, c’est le contrôle du sol qui est en jeu. Le but de l’un des participants au moins est de conquérir un territoire et d’en éliminer les autres peuples par l’expulsion, l’assassinat ou les deux à la fois, c’est-à-dire par la purification ethnique. » Les exemples du Ruanda ou encore du Kosovo sont éloquents à cet égard ! Retenons en tout cas ces deux caractéristiques fondamentales :

- Comme elles mettent en jeu des questions fondamentales d’identité et de pouvoir, on a du mal à les résoudre par des négociations ou des compromis. Un armistice obtenu ne signifie d’ailleurs jamais la fin d’un conflit qui, tel un feu de forêt maîtrisé, peut reprendre avec violence à tout instant.

- Les guerres civilisationnelles éclatent entre groupes qui font respectivement partie d’ensembles culturels plus larges. Les risques d’extension de la guerre sont donc énormes, surtout dans le monde « connecté » et « internationalisé » qui est le nôtre. « Les migrations ont donné naissance à des diasporas dans des tierces civilisations. Les communications permettent plus facilement aux parties en présence d’appeler à l’aide, et à leurs « proches parents » d’apprendre immédiatement ce qui arrive à leurs alliés. Le rétrécissement permet ainsi aux « groupes apparentés » de fournir un soutien moral, diplomatique, financier et matériel aux parties en présence. (…) A son tour, le soutien apporte un renfort aux parties en présence et prolonge le conflit. »[42]

Chapitre XI : La dynamique des guerres civilisationnelles.

Les guerres civilisationnelles sont particulièrement intenses, non seulement sur le terrain mais également psychologiquement, puisqu’elles mobilisent tout autant l’énergie des combattants que leur conscience identitaire. De par ce caractère identitaire, elles ont des retombées néfastes sur l’ensemble des habitants des civilisations concernées. Une menace localisée est naturellement magnifiée et généralisée à l’échelle de la civilisation. Au début des années quatre-vingt-dix, les Russes ont ainsi défini les guerres entre clans et régions du Tadjikistan, ou la guerre en Tchétchénie, comme des épisodes d’un affrontement plus large, pluriséculaire, entre l’Orthodoxie et l’Islam, tandis que les opposants musulmans étaient engagés dans un djihad, soutenus par des groupes islamistes radicaux exploitant la conscience identitaire des révoltés. De même une défaite locale d’un pays face à un pays appartenant à une autre civilisation, peut résonner comme un échec cuisant à l’échelle civilisationnelle. On comprend dès lors l’acharnement que certains Etats phares mettent pour soutenir des Etats secondaires dans des conflits locaux. La « théorie des dominos » en vogue durant la guerre froide est remise à l’honneur : une défaite dans un conflit local peut provoquer des pertes de plus en plus lourdes et conduire ainsi au désastre à l’échelle de la civilisation. Huntington note également que les processus de « diabolisation » sont particulièrement intenses dans les affrontements de civilisations : les opposants sont souvent dépeints comme des sous-hommes, ce qui donne le droit de les tuer. De même, leur culture est vouée aux gémonies : tous les symboles, tous les objets culturels de l’adversaire deviennent des cibles. On se rappellera au Kosovo des mosquées détruites par les forces serbes mais aussi des monastères orthodoxes saccagés par les Albanais. « Dans les guerres entre culture, la culture est toujours perdante. »

Les ralliements de civilisation : pays apparentés et diasporas.

A la différence de la guerre froide, les conflits de civilisation ne s’écoulent pas du haut vers le bas. Ils bouillonnent à partir du bas. Les Etats et les groupes ont différents niveaux d’engagement dans une guerre de ce genre (cf. figure n°5 = figure 11.1.) :

- Niveau primaire : les parties belligérantes qui s’entre-tuent. Ce sont parfois des Etats, parfois des Etats embryonnaires comme en Bosnie ou au Nagorny-Karabakh ou des groupes locaux.

- Second niveau : Ce sont généralement des Etats directement apparentés aux belligérants de base. Par exemple l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Caucase. La Serbie et la Croatie en ex-Yougoslavie.

- Troisième niveau : Ce sont des Etats éloignés du théâtre des affrontements mais qui ont des liens de civilisation avec les belligérants, tels l’Allemagne, la Russie et les Etats islamiques dans le conflit yougoslave ou tels la Russie, l’Iran et la Turquie dans le cas du différend arméno-azéri.

Dans le cadre d’un conflit régional entre des factions appartenant à deux civilisations différentes, les intérêts des gouvernements de deuxième et troisième échelon sont plus compliqués que ceux des belligérants de base. Ils apportent généralement leur soutien aux combattants élémentaires et même s’ils ne le font pas, dit Huntington, ils sont soupçonnés de le faire par les pays ennemis. Toutefois, ces gouvernements ont souvent intérêt à contenir les tensions de la base, afin de ne pas être entraînés dans un conflit civilisationnel plus large et plus destructeur. De ce constat très ingénieux, Huntington élabore une méthodologie de résolution des conflits.

Arrêter les guerres civilisationnelles.

Les parties de la base ont souvent beaucoup de mal à s’asseoir à la même table des négociations. Les enjeux et les haines sont trop aiguës pour espérer par ce biais une résolution pacifique du conflit. Les guerres entre pays d’une même civilisation ont l’avantage de pouvoir parfois être résolues par la médiation d’une tierce partie désintéressée, ayant une légitimité auprès des pays belligérants. Souvent l’Etat phare joue un rôle d’arbitre au sein de la civilisation et limite les tensions entre les communautés. Par contre, il est difficile dans un conflit civilisationnel de trouver une tierce partie qui ait la confiance des deux protagonistes. C’est pourquoi « les guerres civilisationnelles ne sont pas interrompues par des individus, groupes ou organisations désintéressés, mais par des parties intéressées de deuxième et troisième échelon, parties qui se sont attiré le soutien de leur parentèle et qui ont la capacité de négocier des accords avec leurs homologues, d’une part, et de convaincre leur parenté d’accepter ces accords, d’autre part. » C’est également la raison pour laquelle, « les guerres sans parties de deuxième et de troisième échelon ont moins tendance à s’étendre que les autres guerres, mais elles sont aussi plus difficiles à arrêter, tout comme les guerres entre groupes appartenant à des civilisations sans Etat central. »

Huntington, grâce aux outils de pensée qu’il a façonnés, modélise ainsi l’arrêt des combats complet dans un conflit civilisationnel. Cet arrêt suppose :

- « l’implication active des parties de deuxième et troisième échelon,

- des négociations entre parties de troisième échelon sur les termes généraux d’un arrêt des combats,

- l’utilisation par ces parties de troisième échelon de la carotte et du bâton pour obtenir que les parties de deuxième échelon acceptent ces termes et fassent pression dans le même sens sur les parties de premier échelon,

- le retrait du soutien venant du deuxième échelon et, en fait, la trahison du premier échelon par les parties du deuxième échelon,

- et, résultat de ces pressions, l’acceptation des termes par les parties du premier échelon qui, bien entendu, les subvertiront quand elles considéreront que c’est là leur intérêt. »[48]

Chapitre XII : L’Occident, les civilisations et la civilisation.

Dans son dernier chapitre, Huntington développe sa réflexion sur le déclin de l’Occident. Autant dire qu’il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Nous avons déjà évoqué plus haut les caractéristiques du déclin de l’Occident et de l’Europe. Celui-ci touche les domaines moraux, démographiques, culturels et partiellement militaires. Nous n’y reviendrons pas davantage. Huntington insiste cependant sur le fait que « du déclin naît le risque d’invasion « quand la civilisation n’est plus capable de se défendre elle-même parce qu’elle n’a plus la volonté de le faire, elle s’ouvre aux envahisseurs barbares » qui viennent souvent « d’une autre civilisation plus jeune et plus puissante. » » Néanmoins « tout est possible, mais rien n’est inévitable : tel est l’enseignement primordial qui ressort de l’histoire des civilisations. Les civilisations peuvent, et ont pu, se réformer, se renouveler. Le problème majeur pour l’Occident est le suivant : indépendamment de tout défi extérieur, est-il capable d’arrêter le processus de déclin interne et d’inverser la tendance. »